|

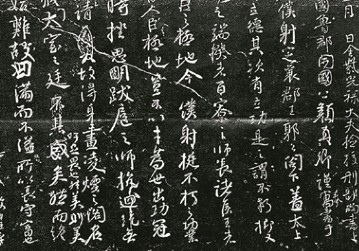

颜真卿《争座位帖》局部

书写过程到底是有意识的过程还是无意识的过程?现代人理解的意主要是理性的筹划,而古人理解的意则要复杂的多,既有理性的安排布置,也有生动具体的意象,还有超越性的无心状态。在早期书论中具体意象所占的比重最大,如《隶书势》、《草书状》、《四体书势》等等,都以各种具体形态来阐发书法的精要所在。即便是唐代书论,也经常采用诸如“孤蓬自振,惊沙坐飞”、“如锥画沙,如印印泥”等形象的意象来传达笔法的秘要。但是随着佛教尤其是禅宗的兴盛,汉文化开始逐渐放弃以具体形象来阐述精神境界的传统。如米芾看到梁武帝评价王羲之书法如“龙跃天门、虎卧凤阙”,便已经对这种表述方式感到难以理解。禅宗的兴起使得中国文人开始从纯然心性的角度来阐述、理解思想和艺术,这种奠基于心性的思想立场在先秦早有发端,很大程度上本土思想家是借助禅宗的启示对心性传统重新回归。这种向心性立场的回归在哲学上表现为宋明理学的兴起,在绘画上表现为文人画的兴盛,而在书法领域则表现为尚意书风的盛行。

宋代尚意书风直接批评对象是唐人尚法,但是对于颜真卿的行书却都评价很高。这并不仅仅因为宋人对颜真卿的忠义气节深为叹服,而是因为颜真卿的行书大多出于无意之作,而无意之作恰好合乎本意,这是尚意书风的基本立场。米芾虽然对颜柳的楷书颇多微词,但是认为颜真卿《争座位帖》“在颜最为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此书。”米芾认为《争座位帖》之所以成为颜真卿最为有魅力的作品,就在于它并不是作为一件艺术品而被创作出来,恰好是颜真卿无意把它作为艺术品来完成,所以它才能获得“天真罄露”的艺术效果。他的话中隐藏了一个创作模式:无意于创作的创作才是真正的创作。虽然说这个命题看起来有些矛盾,但它却可以得到很多艺术家的认可。譬如苏轼便对此说颇有共鸣:“昨日长安安师文出所藏颜鲁公《与定襄郡王书》草数纸,比公他书尤为奇特。信手自然,动有姿态,乃知瓦注贤于黄金,虽公犹未免也。”瓦注贤于黄金典故出自《庄子•达生》:“以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙。”原文的意思是重于外在者会失去内在,苏轼借用这一典故则用来说明因为书写草稿所以颜真卿才能“信手自然”达到“动有姿态”的效果。随之他感慨随手的信稿胜过刻意的创作,即便是颜真卿也不能免俗。其实苏轼本人何尝不是如此,他最为精彩的作品也集中于信札和诗稿等小品之中,而不是长篇书法创作。苏轼受庄子的影响极大,其中庄子虚心之说,连同禅宗不动心的观念,使得他最终得出了“书初无意于佳乃佳”的结论,确定了尚意书风的基本原则。苏轼曾经作《小篆般若心经赞》云:“善哉李子小篆字,其间无篆亦无隶。心忘其手手忘笔,笔自落纸非我使。正使匆匆不少暇,倏忽千百初无难。稽首《般若多心经》,请观何处非般若。”心忘其手,手忘其笔,这是虞世南曾经提到过的境界。苏轼认为,高妙的书写境界并非是刻意进行造型的布置,而是任笔自为,这样就无处不合乎般若境界了。

《坛经》对此境界有类似的表述:“般若三昧即是无念。何名无念?若见一切法,心不染著,是为无念。用即遍一切处,亦不著一切处;但净本心,使六识出六门,于六尘中,无染无杂,来去自由,通用无滞,即是般若三昧。”(般若品第二)《坛经》所言无念,有两重含义,一个是体,一个是用。从体而言,无念法门意味着心无染着,不执着于任何存在;从用而言,无念心体又能够挥运自在而不凝滞。

禅宗所悟入的无念三昧,当然比苏轼所提及的尚意书法之境更为高妙透彻,但两者之间仍存在明显的相似性。其一就心体境界而言,两者都强调无心的重要性,必须达到心无染著的地步方可算作无念或者无意。其次,这种无意或者无念的境界本身并非昏沉散乱,而具备无可比拟的创造性。只不过禅宗达至无念境界的方式是参禅,而书家达至无意境界的方式往往是喝酒。很坦诚地承认自己仍然以酒助书:“张长史草书,必俟醉,或以为奇,醒即天真不全。此乃长史未妙,犹有醉醒之辨,若逸少何尝寄于酒乎?仆亦未免此事。”这段话东坡居士说对了一半,王羲之的创作的确比较稳定在一个很高的水准,但是这并不能说明他的创作状态没有麻醉剂的影响。因此苏轼本人好酒后书写,也并没有违背王羲之所代表的传统创作模式。他自称“吾醉后能作大草,醒后自以为不及。”“仆醉后,乘兴辄作草书十数行,觉酒气拂拂,从十指间出也。”可惜他并没有草书作品流传下来,因此无法断定他的自我判断是否恰切。但从中足可以看出苏轼的创作态度,仍然贯彻了他无心为佳的尚意理念。史上记载有苏轼和米芾的醉书轶事:

米元章书,自得于天资,然自少至老,笔未尝停,有以纸饷之者,不问多寡,入手即书,至尽乃已。元佑末,知雍丘县,苏子瞻自扬州召还,乃具饭邀之。既至,则对设长案,各以精笔佳墨,纸三百列其上,而置馔其旁。子瞻见之大笑。就坐,每酒一行,即申纸共作字。二小史磨墨,几不能供。薄幕,酒行既终,纸亦尽,乃更相易携去,俱自以为平日书莫及也。

第一段出自黄庭坚叙述,侧重于描述苏轼醉后创作的随意性,颇类似唐人诗歌中对张旭等人的描述。黄庭坚自述其书艺进展的过程道:“元符三年二月己酉,沐浴罢,连引数杯,为成都李致尧作行草。耳热眼花,忽然龙蛇入笔。学书四十年,今名所谓鳌山悟道书也。”

当然,借助酒精的熏陶毕竟是权巧方便,真正构成书法之妙的在于他们长年对书法艺术的参悟,如黄山谷晚年言:“幼安弟喜作草,携笔东西家动辄龙蛇满壁,草圣之声誉满江西。来求法于老夫,老夫之书,本无法也。但观世间万缘如蚊纳聚散,未尝一事横于胸中,故不择笔墨,遇纸则书,纸尽则已,亦不计较工拙与人之品藻讥弹。譬如木人舞中节拍,人叹其工,舞罢则双萧然矣。幼安然吾言乎?”

由此可见,书写过程中的无心之境也必须经过长年磨练,才能达至无一事横于胸中从而不计工拙的地步。米芾晚年也曾自诩“要须如小字,锋势备全,都无刻意做作乃佳。自古及今,余不敏,实得之。”无刻意造作,固然在庄子中已经有明确的阐释,但是宋人对此的感悟,很大程度上是来自于禅宗。尤其是六祖一脉倡导的无念、不作意,对尚意诸家影响颇深。其实如果我们放宽视野,会发现不仅宋代,其实整个古典书法时期都注重无意之中的创作胜过刻意的篇章谋划,不过宋人深受禅宗无念之影响而对此详加阐发而已。后世如傅山也主张,无念境界胜过有意布置:“写字无奇巧,只有正拙。正极奇生,归于大巧若拙已矣。不信时,但于落笔时先萌一意,我要使此字为如何一势,及成字后与意之结构全乖,亦可以知此中天倪造作不得矣。手熟为能,迩言道破。王铎四十年前字极力造作,四十年后无意合拍,遂能大家。”

|