|

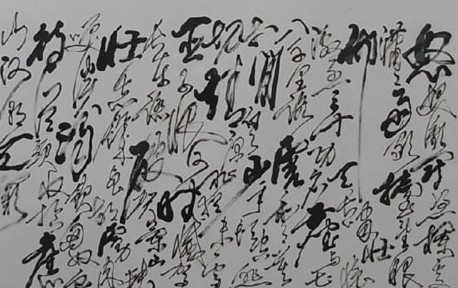

张旭狂草(局部)

正是因为真正的书法创作强调无意乃佳,所以古典书法作品往往面貌各异。不仅各个时代不同,其实每个书家也各有千秋,甚至同一书家的不同作品,同一作品的不同位置,其造型都不雷同。这种不为规则所局限的能力,我们借用禅宗的术语,可以称之为“无住”。无住也是三昧之一,住此三昧时能观见诸法念念无常无有住时。同时在《维摩诘经》中提出“从无住本立一切法”的观点,由此中土佛学多将无住理解为空性的另外一种表达。《坛经》中对无住之说更加重视:“无住者:人之本性,于世间善恶好丑,乃至冤之与亲,言语触刺欺争之时,并将为空,不思酬害,念念之中,不思前境。若前念、今念、后念,念念相续不断,名为系缚。于诸法上,念念不住,即无缚也。此是以无住为本。”它将抽象的无住,阐发为具体翔实的心性涵养途径,认为人如果能摆脱对于所有观念的执着,便能达到终极的解脱。

禅宗的这种观点渗透到东方的技艺之中,心体无住的目的便不是终极解脱,而是达到技艺的高端境界。历代对于心体无住在技艺中作用的阐发,无过于泽庵禅师的《不动智神妙录》:“无明者,晦暗不明,智慧为闇所述。住地者,迟滞之境。佛法修行分五十二阶位,若于任一阶位,心为尘所滞,即称住地。住,止之意;止,心为尘所取。就兵法而言,于眼剑来之剎那,若心有以剑攻防之意,则心为彼剑所滞,身心失念,即被斩杀,此称心有所住。若眼观剑来,不分别思维,见剑则否,心无所住,亦无欲抢先机而反击之意,无有少法,是心所住,入彼剑所及之距,状若败势,逆取彼刃而溃敌手,恰如禅宗所云:‘还把枪头倒刺人。’此与无刀流之旨,有同工之妙。主客交锋,此方彼方,己剑彼剑,拍子节奏,若于是中,心有所住,则行动缓顿,为彼所斩。若临敌时有自身想,心则有住,故不应执着自身。”

就书法艺术而言,历代大师所留下的作品,固然可以作为临习的对象,但如果住于这些经典之中,那么反而是不能真正理解这些作品。同样,书写的过程充满技巧,而如果斤斤于这些技巧,那么同样无法达到很高的境界。既要遵循规范并获得技巧,同时要超越规范和技巧。这貌似是矛盾的要求,因此历代书家也不乏对此难题的解决途径。

其一是增加书写过程的即兴性质,如唐代狂草的书写便是其中的典型。韩愈《送高闲上人序》中评价张旭道:“旭之书变动如鬼神不可端倪”,他认为张旭草书的变幻程度甚至已经超出了想象力的极限,而只能归之于鬼神的启示了。朱长文《续书断》对张旭字形描述作“逸势奇状,莫可穷测”,他认为张旭对于字形的创造性变化能力几乎是无穷无尽的。而似乎这种创造能力必须在出神的状态下才能完成,所以张旭在清醒的日常状态下也自认为无法再现这种创造能力。怀素的情况与张旭类似,也以极强的创造性著称。许瑶《题怀素上人草书》中讲到:“志在新奇无定则,古瘦淋漓半无墨”,书法在唐代已经形成了很多定势,而狂草的出现却打破了这些定势。《怀素上人草书歌》中戴叔伦描述道:“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜”,他指出了重要的一点就在于怀素字形狂怪同时反而能够合理,并没有违背基本的审美原则。

其二是增加书写过程的自我印记,这在明末书家中得到普遍体现。在徐渭看来,所谓本色书写就是突破传统字形的限制而表现自我的面目:“书法既熟,须要变通,自成一家,始免奴隶。王变白云体,欧变右军体,柳变欧阳体,虞永褚李颜,皆自变其体。”傅山也极力反对书奴习气:“字亦何与人事,政复恐其带奴俗气,若得无奴俗习,乃可与论风期日上耳,不惟字。”

其三是借助禅宗的无住法门来突破传统,对此董其昌颇有体悟。他在《画禅室随笔》中讲到:“药山看经曰:‘图取遮眼,若汝曹看牛皮也须穿。’今人看古帖,皆穿牛皮之喻也。古人神气,淋漓翰墨间,妙处在随意所如,自成体势。故为作者,字如算子,便不是书,谓说定法也。”董其昌指出,古典书法的巧妙之处便在于随意所至而不为规矩所困。如果完全按照程序来布置,便如同禅宗所谓定法,反而为法所束缚了。他有段著名论述曰:“大慧禅师论参禅云:譬如有人,具万万赀。吾皆籍没尽,更与索债。语殊类书家关捩子。米元章云:如撑急水滩船,用尽气力,不离故处。盖书家妙在能合,神在能离。所欲离者,非欧虞褚薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。哪咤析骨还父,析肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。晋唐以后,惟杨凝式解此窍耳。赵吴兴未梦见在。□余此语,悟之。楞严八还义,明还日月,暗还虚空。不汝还者,非汝而谁?然余解此意,笔不与意随也。”

参禅要参到心行处灭、言语道断方算入门,董其昌借助这一理念,认为学书也要达到不住于任何经典书风方算登堂入室。他借用《楞伽经》“不汝还者,非汝而谁”的观念,认为摒弃所有后天熏陶,最终展现出来的才是书家自身面目。

|