|

讲述人:许琪

《丝路花雨》成了可以流传后世的经典剧目。(资料图片翻拍)

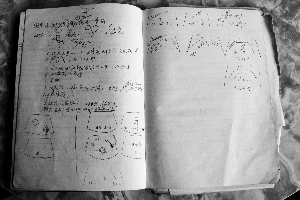

《丝路花雨》创作中珍贵的手稿。

讲述人:许琪原甘肃敦煌歌舞剧院院长《丝路花雨》编导之一

中广网兰州2月15日消息 这是一段被辉煌湮没了的往事。《丝路花雨》,一部中国舞剧的巅峰之作,从1979年到今天,时光整整过去了33年,但依然熠熠生辉。

时光返回到35前,1977年的一个寒冷冬季,一个普通的会议室里,一个热情迸发的团体,开始了他们的创编之路。闭门读书,临摹壁画,北京求教……差不多两年的磨砺后,一部巨作就渐渐在世人面前亮相。

蝴蝶效应是许多人所熟知的故事,南美洲亚马逊河的一只蝴蝶,偶尔扇动一下翅膀,远在数千公里外的北美洲可能就会产生龙卷风。诞生在西北大地上的《丝路花雨》,在神州大地上兴起了敦煌热潮,也使神秘的敦煌学,逐渐走向普通民众。

二十世纪七十年代末,改革开放的大船正在逐渐起航,远离沿海地区的西北甘肃,为何会诞生出这样一部作品?它的创作过程中经历了哪些令人难忘的故事呢?2月12日,许琪讲述了她亲身经历的故事。

一个引子,要打破样板戏

对我们这些亲历者而言,有些事情,现在说起来,还是难以置信的。在1977年秋天的时候,我们想不到,这部戏会是一部巅峰之作。

我当时在甘肃省歌舞剧团,正在从演员向编剧转型中。可以说,才涉猎编导这个行当。秋天,团里紧跟风潮排练了一部戏——《骄阳颂》。排练这部戏的目的是为了打破“文革”中样板戏垄断舞台的局面。一天,省委宣传部副部长陈舜瑶、敦煌学家常书鸿来团里了。看完《骄阳颂》后,陈舜瑶提出了一个问题,全国28个省都在上这台戏,是不是又是一种全国一台戏的模式。她说的原话我记不清楚了,大概意思就是这样。

现在想起来,在当时如何搞戏剧,陈舜瑶在思想上已经深入思考过了。过了一两天,常书鸿先生在剧团的小四合院里给我们做了一台关于敦煌的报告。

我是挺着大肚子听讲座的。记得当时人不少,常先生的方言很重,听起来很吃力,但我还是拼命听,拼命记。敦煌艺术我们过去很少接触。常先生在讲东西方舞蹈的时候,讲了一段非常精彩的话,至今我记忆犹新。常先生说,东方的舞蹈大多是通过眼睛、手的动作,来展现人物的内心世界,比如印度的舞蹈、中国京剧;而西方的舞蹈则是通过脚和腿的动作来展现人物的内心世界,比如女演员脚尖立起的《天鹅湖》等等。这句话,对我后来编印度舞蹈有很大的启发。

这次讲座之后,就初步定下来,以敦煌为题材搞一部戏。这时,既没有戏的名字,也没有什么剧本,更不知道能不能成功。团里还是很快成立了创作组,由于没有名字,团里就叫敦煌组。

寒风呼啸,在金刚注目下描壁画

创作组第一个任务就是去敦煌。我是第二批去的。因为第一批去敦煌时,我刚生小孩,等56天的产假休完之后才下去。这时,已经是1978年的二三月份了。

敦煌的条件非常艰苦。没有宿舍,我们就住在下寺的大殿里,地上铺了几张床板,再在床板上铺上麦草,这就是我们的床。又找了几张长条凳子,这就是桌子了。大殿里缺腿少胳膊的金刚、力士,一个个怒目圆睁看着我们。吃饭就在研究所的食堂里,菜是长了芽的洋芋,还有些白菜。一周能吃上一顿豆腐,这就很不错了。

白天,我们就跟着段文杰、史苇湘等先生到洞窟看壁画。那时,莫高窟也不是现在的这个样子。没有栈道,路就是悬崖上的羊肠小路。我们侧着身子,小心翼翼地走过去,很危险。看三天洞窟,就要休息一天。不休息不行,天天仰着头看壁画,脖子受不了啊。休息了就到研究所的图书室查阅相关的材料,听段先生、史先生等专家讲敦煌艺术、丝绸之路。

看洞窟的时候,有中国艺术研究院舞蹈研究所的专家在那里临摹壁画,我们就借了临摹的壁画,晚上拿到宿舍里将白纸拓到上面描。当时,影像资料根本没有,更没有现代化的摄影设备,我们只能靠这种方法收集资料。

研究所的人对我们这些“学生”可好了。春天的敦煌,天气仍非常寒冷,段先生、史先生他们戴着大棉帽子,黄棉衣衣襟交错搭在一起,然后用一条围巾扎死。段、史两位先生经常很早就过来,站在下寺的院子里,用很浓厚的四川话喊道:“刘老师(刘少雄,编剧之一)起床了撒!”天气寒冷,出不了被窝。我们匆匆起来,用冷水刷牙后,就蓬头垢面跟在先生们后面去看洞窟了。就这样,我们在这些苦行僧式的国宝级专家的引领下走上了学习敦煌艺术的道路。

找突破,忍痛舍弃《敦煌曲》

在敦煌学习了半个月后,我们就返回兰州了。回到兰州后,创作组就开始忙碌了。大家聚集在一起,开始编。创作组的编剧和一般人们了解的编剧不一样。五个编导三个助理编导,再加上执笔,还有其他人,也就十个人左右。一个人说个构思,往下编故事,其他人边听边找缺点、补充,编上一段,大家觉得不好,另一个人就重新捋一遍。就这样,争执、辩论、否定、再否定。那时,人们没有多少功利思想,更没有明争暗斗,大家一门心思想把事情弄好。改革开放之初,人与人之间是非常的团结坦诚。

不久,第一稿出来了,名字叫《敦煌曲》,这部戏时空跨越一千多年,从唐朝写到了解放前,没有一个贯穿人物,而且还带着些阶级斗争的印痕。

最后,我们还是否定了《敦煌曲》。我们感到所掌握的素材还不足以编一个剧本。在老师们的指点下,我们把目光转向壁画故事之外的历史延伸。开始了三个月闭门读书,只读不讨论,个人读书,请专家讲课,我记得兰州大学、西北师范学院的很多先生都给我们讲课。从丝绸之路的起源、兴盛再到敦煌的地缘政治各个方面,中间又去了一次敦煌。这似乎和剧本没有什么直接关系,但积淀在逐渐加深,大家心里有了新想法,也确立围绕大唐和丝路做文章的思路。

三个月后,我们再次开始创编。大家依旧用舞蹈讲故事,把各自的故事讲出来,然后依旧是讨论,否定,争论中完成了剧本。通不过就再改。这个过程很是折腾人,每一次汇报前,大家就在心里念道,赶快通过吧。

前前后后用去了小半年,到11月中旬,总算通过了。那天创作组去省委宣传部会议室汇报,我们手舞足蹈地叙述完后,脸上闪着汗珠,大家鸦雀无声,都盯着吴坚部长看。过了半天,吴部长才慢吞吞地说:“这次我看行。”话音刚落,会议室里就一片欢呼。大家喊叫吴部长请客,吴部长说这次就不请了,到北京演出后,他请大家吃全聚德烤鸭。我们可爱的老团长易炎请大家在省政府附近一家包子馆,吃了一顿包子。

北京公交车上,我仍在练习印度舞

接下来,真正的挑战才开始。本子通过了,编导们拿出了详细的书面导演阐述和音乐长度表,作曲家开始写曲子,编导们着手舞蹈的进一步设想。大家分场编导,集体负责。我分到的是第六场《二十七国交易会》和尾声。作为一个资历不深的编导,要编好全剧的终场戏难度很大,压力不小。可编导组的老大哥、老大姐们就鼓励我帮助我拿下这一任务。

压力虽大,人的精神却好得很。由于第三场是在波斯、第六场里有印度舞和各国来宾。当时,影像资料极少,会印度舞的更少了。我们决心到北京东方歌舞剧团学习。我和朱江就去北京学艺了。

时间紧迫啊!我们匆匆赶往北京。谁知东方歌舞剧团却为出国演出做准备,忙碌得很,根本就顾不上我们。最后一天,我们都等到12点过了,他们的排练还没有结束。就在这时,我看见他们的团长,赶紧拉住,说了一下情况,团长热情给我介绍了一位老师。老师问我学什么,我说印度舞。他说学什么内容。我忽然想起了常书鸿先生的话,说就学手势和眼神。老师就给我教了一些动作。时间很短,我害怕忘记,在回去的公交车上,不停晃动着脖子,转动着眼神,复习着老师讲的内容,车上其他乘客用很怪异的眼光看我。

在北京期间,我和朱江还去了社科院考古所。考古所的所长夏鼐先生是波斯专家,夏先生仔细地讲了我们想知道的种种背景,同时给我们看了很少的图片资料、历史状态、风土人情等等。

回到兰州就是11月底了,紧张的案头工作早就开始了。到了1979年元月2日,排练正式开始,奋战了几个月后,在1979年3月21日完成合成排练。看后,一位领导说,你们一定会成为祖国文艺百花中的一朵美丽的花朵。

此后继续修改,名字大概是在5月23日之前定的,具体时间记不清了。一次重排后,由于剧本还没有正式名字,吴部长说叫啥名字呢?有人说叫丝绸之路,有人说叫花雨飘飘。最后吴部长说就叫丝绸之路上的花雨,这样就太长了,就叫《丝路花雨》吧,大家拍手称快。

经过多次修改,5月23日全剧带服装、灯光、效果第一次演练,观众是从北京请来的吴晓邦、沈从文等十几位顶尖级专家。看完演出后,沈从文先生一夜没睡,第二天早上6点多就敲响工作人员的房门,说,早上发言一定要把他安排在第一位,他要一吐为快。

在反复修改中,在专家的建议中,在人们的努力下,《丝路花雨》的时代就这样开始了。

|